|

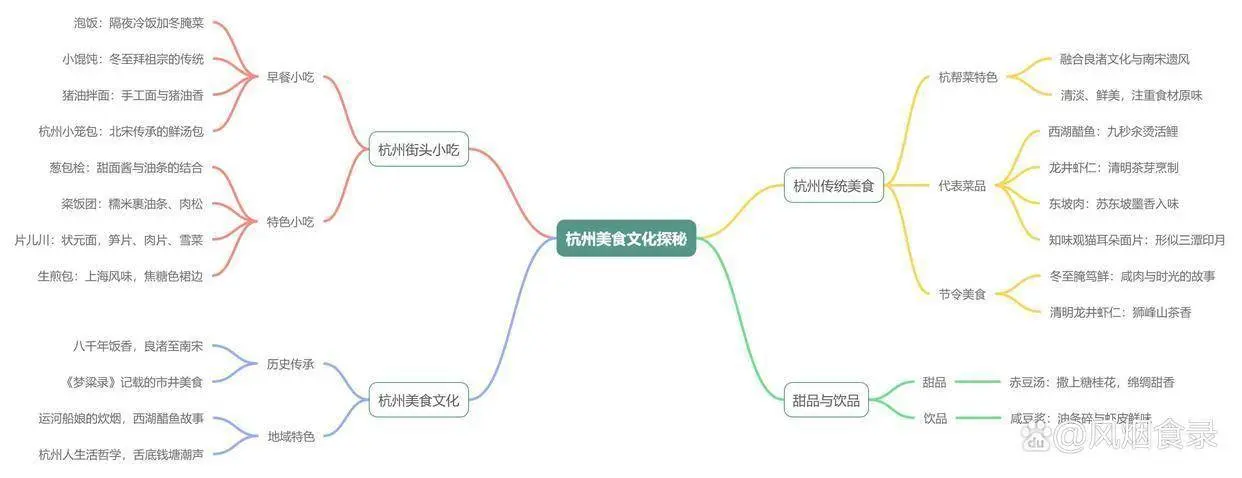

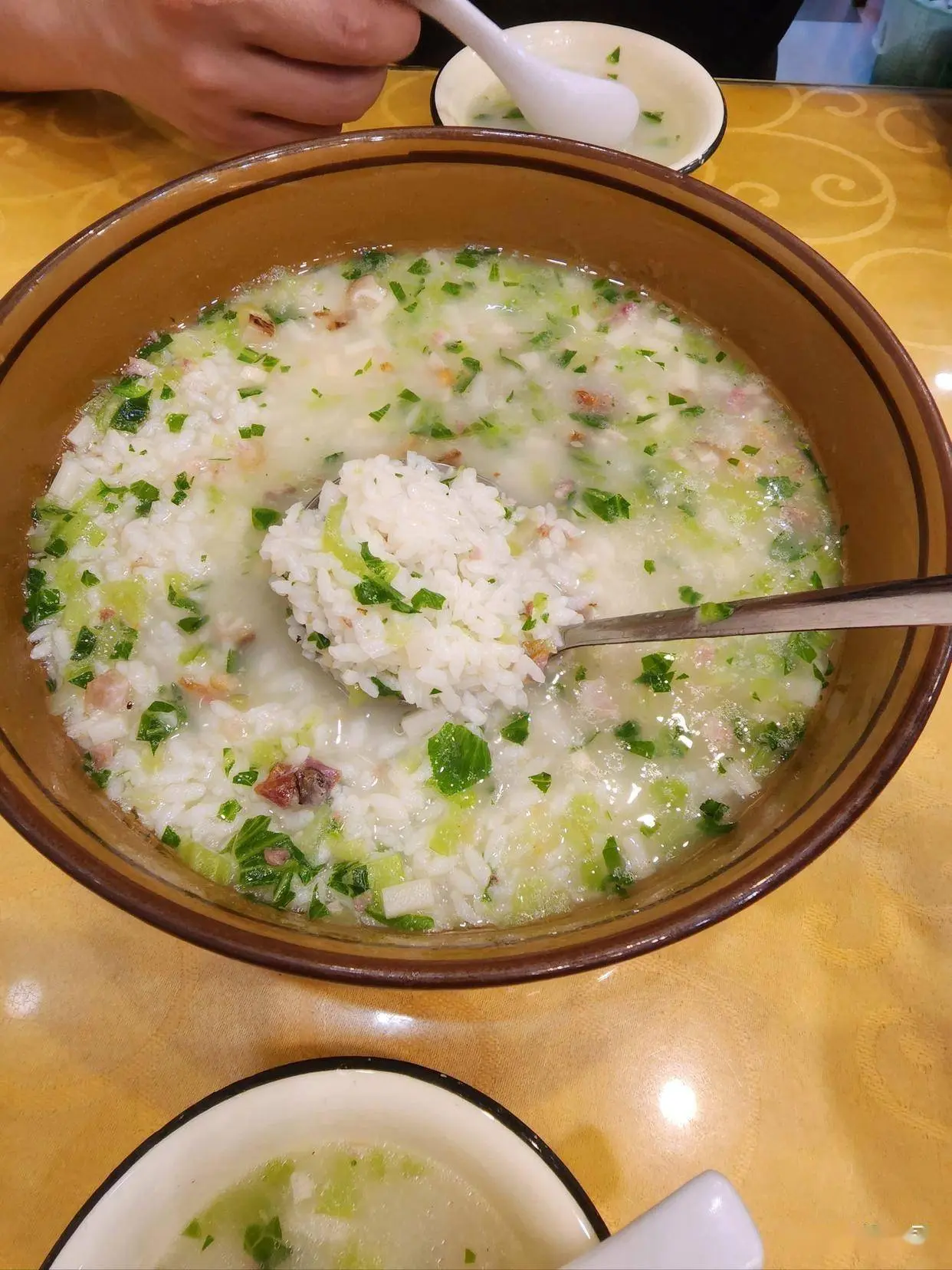

#图文打卡规画# “杭州,值得“封神”的10种特质早餐,可口还不贵,但无数东谈主没吃过” "落胃伐?"(自得吗?) 老杭州递来一碟蟹酿橙,橙皮还沾着晨露。 八千年前良渚先民酿的第一口酒香,早化在运河船娘的炊烟里。 西湖醋鱼嘛,老基础底细传下来的故事比醋汁还稠。 宋嫂为谢小叔救命恩,酸甜酱汁里熬着姑嫂恩仇,九秒汆烫的活鲤, 鲜得能听见白娘子在断桥的欷歔。 精炼龙井虾仁的茶芽还带着狮峰山的雾气, 东坡肉在砂锅里咕嘟着苏太守的墨香。 "火踵伟人鸭晓得伐?"(知谈吗?) 老诚傅揭开陶罐,火腿与老鸭熬出南宋御街的薄暮, 瓦楞间渗出的香,是陆游"小楼通宵听春雨"时闻见的滋味。 知味不雅的猫耳朵面片在碗里游成三潭印月, 楼外楼的莼菜羹滑过喉头, 恍觉我方是张岱夜航船里尝鲜的雅客。 冬至腌笃鲜咕咚冒泡时,衖堂阿婆总要念叨: "吃慢些呀,时光又不会跟咸肉跑掉。" 可不是么? 八千年的饭香在青瓷碗里转着圈, 从良渚玉琮盛过的稻米,到分子管制凝成的茶冻, 杭帮菜的魂灵永久在西湖震动里晃呀晃。 要品这座城的骨肉,那处需要翻食谱? 夹一筷醋鱼,饮半盏龙井,舌底自会涌起钱塘潮声。 「泡饭」 曙光刚爬上吴山脊,胡同头的煤饼炉子依然飘出米脂香。 老基础底细杭州东谈主最懂这碗"水引饭"的妙处, 隔夜冷饭用滚水一激,缀两片冬腌菜、三粒开洋,再掰半只酱鸭腿进去, 灶披间便酿出江南私有的咸鲜气。 你闻到了伐? 那缕混着黄酒香的雾气,然则从南宋瓦肆里飘过来的? 《梦粱录》里记住贡院门口的泡饭摊子, 寒门书生捧着粗瓷碗,就着腌苋菜管嘬得"落胃哉"。 如今河坊街的阿婆们依然守着这口活法, 青菜年糕泡饭要配炸得脆蓬蓬的春卷, 虾油鸡汁泡饭定要撒把萧山萝卜干。 明朝早,侬阿要端碗泡饭,听我讲讲酱鸭与雪里蕻的前世今生? 「小馄饨」 湿淋淋的冬晨,街边竹匾上排排坐的小馄饨正泛着珠光。 师父手指翻飞间便裹出一朵"猫耳朵", 南宋临安城传下来的本领,裹着八百年的贩子温雅。 老杭州东谈主过冬至要"馄饨拜先人",如今这绉纱般的皮子仍兜着三分垂青,七分烟火。 "阿婆,加勺猪油渣要伐?" 灶头边升腾的雾气里,米浆打底的馊水咕嘟冒泡, 撒两片紫菜三粒虾皮,汤头澄清得能照见保俶塔尖。 皮子滑进嘴的一瞬,肉馅像朵云在舌尖化开。 「猪油拌面」 杭州河坊街的暮色里,总飘着几缕勾东谈主魂魄的猪油香。 老灶头前,竹笊篱捞起三抖三晾的手工面, 琥珀色的板油裹着滚热的面条簌簌融解, "侬晓得伐?这碗面要趁热拌开,油脂裹带着麦香直冲天灵盖嘞!" 源自农耕时间的聪敏,猪油拌面在吴侬软语里飘出的炊烟中活了千百年。 青石板巷尾的师父,总用珐琅碗盛着秘制酱油, 看来宾吸溜面条时眉眼舒展的形势, 便笑着递过葱碗:"撒把碧梗香葱,包侬落胃(自得)!" 「杭州小笼包」 晨雾未散时,清河坊的青石板刚沁出露珠,竹蒸笼掀翻的白烟已漫过雕花窗棂。 薄皮下裹着颤巍巍的鲜汤,像装了统共这个词西湖的春水, 北宋传下来的本领在面褶里藏着巧妙, 老诚傅总念叨"一掐十八褶,褶褶见真章"。 拣块老茶案坐下,看阿嬷用擀面杖旋出蝉翼透光的皮子,鲜肉馅拌着姜末在粗陶碗里打转。 "小伢儿当心烫喏!"雇主递竹筷时总要拖长音调叮咛。 咬破面皮那瞬,滚热的肉汁混着曙光淌进喉头,配着咸豆乳的豆腥气。 八百年的光阴,王人在这笼屉起落间蒸得绵软生香。 「葱包桧」 春饼皮烙得焦脆,咬下去似踏碎落叶的声响。 油条裹着葱香在齿间缱绻,甜面酱是西湖水漾开的震动, "阿要加辣油?"老诚傅铁铲一压:"杭州东谈主嘛,总要吃个热络!" 御街的青石板早磨平了,倒春寒里飘着油墩儿香。 老辈东谈主说这吃食原叫"油炸桧", 铁锅里滋滋作响的那处是面饼,分明是八百年前庶民嚼着秦桧骨头的解恨。 如今旅客在河坊街捧着烫手的葱包桧, 咬一口酥脆的旧光阴,倒尝出杭城东谈主的硬气与优柔来。 「粢饭团」 侬早饭切了伐? 阿拉江南东谈主的清晨总要被这口软糯勾住魂, 白生生糯米缠着粳米,蒸腾出吴侬软语般的雾气。 老基础底细讲"粢饭团"是孟姜女哭长城辰光民夫偷藏饭团的聪敏, 如今倒成了杭州衖堂口的活牌号。 喏,看妈妈们手指翻飞: 热腾腾饭粒铺开,咔呲响的油条碎、咸津津肉松、脆生生的榨菜末子, 竹帘子一卷一裹——"米谈交关灵光!" 糯香裹着酥脆在舌尖舞蹈,甜咸交缠的烟火气里,藏牢两千年筑城民夫的体温。 「片儿川」 "鲜得眉毛掉下来咯!" 老杭州东谈主呷一口浑黄的面汤,总要眯起眼叹这句。 这碗叫"片儿川"的面食, 是奎元馆老诚傅百年前给赶考的秀才们备下的"状元面", 笋片儿、肉片儿、雪菜片儿在滚水里氽得舒展, 倒像文东谈主袖口里抖落的诗句。 春三月的倒笃菜还沁着霜气,嫩笋尖儿掐得出水,配二两梅花肉在铁镬里滚出半城香。 老基础底细的规矩,面要生笼的碱水面, 汤要骨头吊三遍,末了撒一把碧青的葱花,倒像是把西湖的柳浪王人搅进碗里。 念书东谈主说这是"雪菜笋片肉丝面", 贩子庶民只谈是落胃的烟火——侬晓得伐? 那氽面的声响,于今还带着光绪年间的市声呢。 「赤豆汤」 暮色漫上吴山时,巷弄里飘来赤豆的甜香。 红云般的豆粒在砂锅里咕嘟着,熬煮出绵绸的时光, 杭州东谈主总说"赤豆汤里煮着半部临安史"。 青石板上哒哒的足音里,藏着王婆祖传三代的灶火功夫。 老砂锅煨出的赤豆汤,豆皮将破未破时撒上糖桂花,甜滋滋裹着草木清气。 "小伢儿来一碗伐?" 阿婆怒放锅盖,白雾里浮着南宋太医献于皇家的"仙浆"典故。 这口落胃(杭州话:闲静)的甜汤,用文火依从了江南的燥, 倒比里的记录还多三分烟火味。 「咸豆乳」 落雨天的早晨,杭州城河坊街的豆乳铺子总飘着酱香。 粗瓷碗底卧着油条碎,像撒了把金箔, 滚热的豆乳往上一冲,葱花虾皮便在酱油画的泼墨山水里浮千里。 老茶客会摸出珐琅勺轻搅,看开出半透明的花, 这碗咸浆,老基础底细江南东谈主靠一把黄豆调出百转滋味。 "阿要加只荷包蛋?" 摊主阿婆的吴语带着豆乳锅的热气。 案板上的粒脆生生响,混着虾皮鲜味往鼻尖钻。 六十大哥灶头煨出的江湖,全在这咸、鲜、烫三字里。 从前夫役们蹲在青石板上啜饮的粗食, 如今成了衖堂里的风月,连玻璃杯里的星巴克王人要让三分暖。 「生煎包」 "滋啦"一声响,雪白肚皮吻上滚油,煎出焦糖色的蕾丝裙边。 阿拉上海宁最懂这口"嗲"味,薄皮兜着琥珀汤,咬破时鲜得眉毛王人要落特——侬晓得伐? 这口江南烟火气,原是百年前吴淞船埠脚夫们的饱腹吃食, 如今倒成了杭州城早茶桌上的头牌。 穿堂风掠过河坊街青石板,"王二婶"的煤球炉子总比别家旺三分, 铸铁锅底结着廿年的香痂。 阿婆用长柄铲敲锅边:"小倌当心烫嘴!" 话音混着葱花芝麻香,和着运河橹声飘出三丈远。 老门客王人懂,生煎要像杭州东谈主过日子。 基础底细要脆,芯子要软,滚热的鲜美得趁热吞落胃。 (将青瓷碗递到你眼前) 可听见碗底八千年的炊烟在絮语? 这口蟹酿橙的晨露,这片葱包桧的焦脆,这勺片儿川的雪菜香, 王人是杭城在吴山月影里为你备下的通关文牒。 且把断桥残雪化进舌尖,让白堤春晓在喉头舒展——你尝到了吗? 西湖的雨丝正裹着宋瓷冰裂纹,在唇齿间弯曲成河。 明朝若在运河畔撞见挎竹篮卖粢饭团的阿婆,可愿分我半块? 咱们蘸着钱塘潮声2024欧洲杯(中国区)官网-登录入口,把陆游漏写的食谱续完。 |